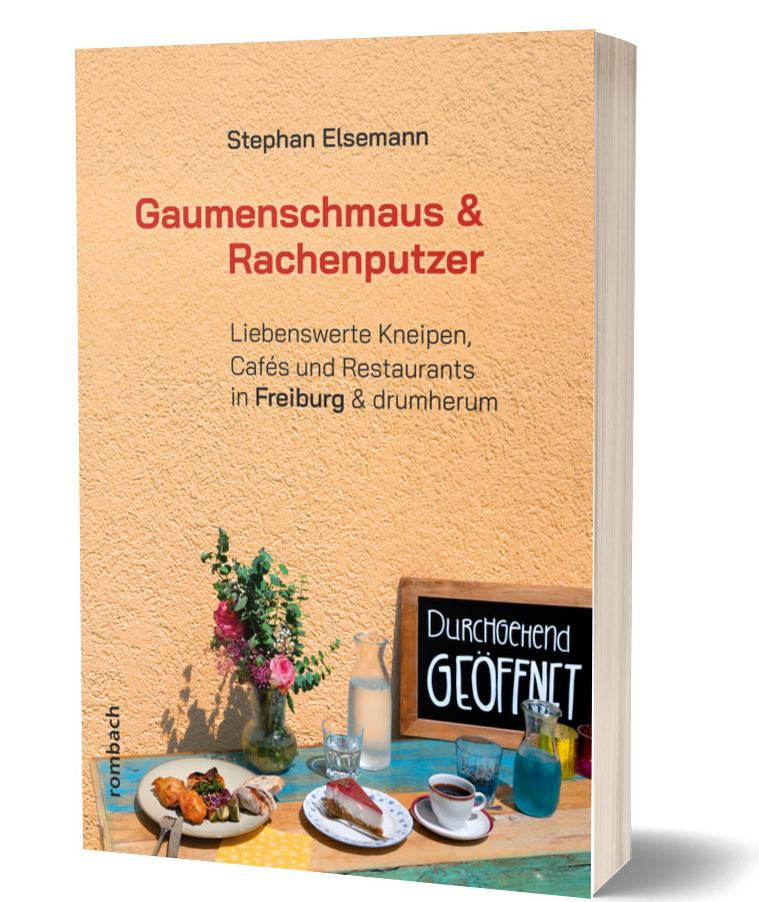

Stephan Elsemann hat seinen Besteller von 2015 mit neuen Gastrotipps in Freiburg und Umgebung fortgeschrieben. Seine Auswahl von 60 Locations reicht von der Brutzelbude bis zur Vinothek.

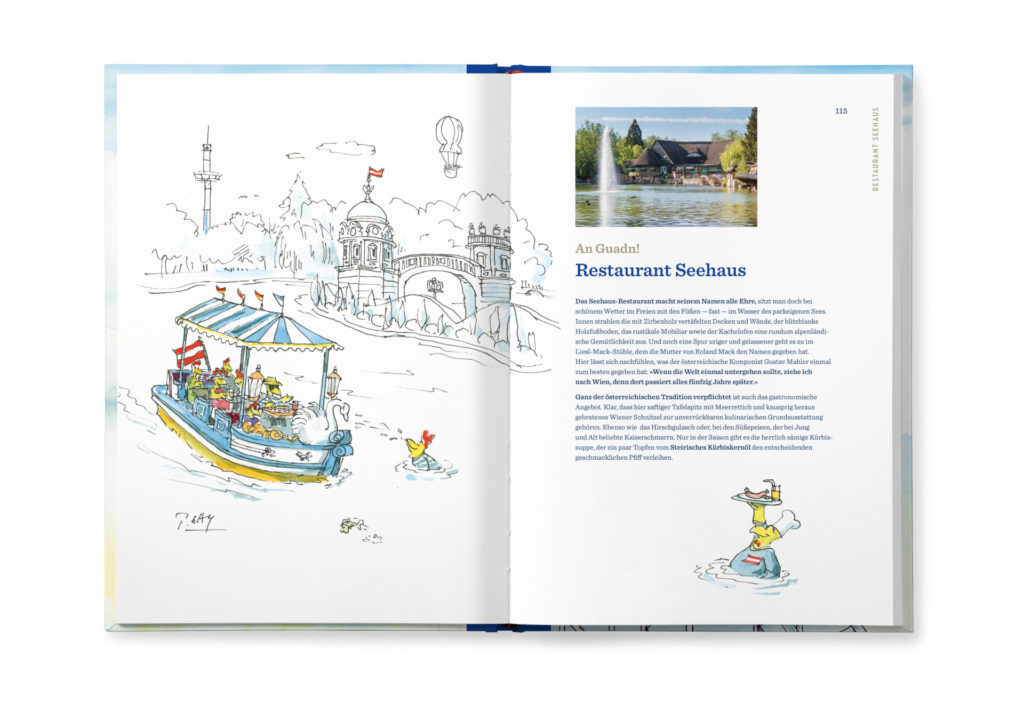

Das Buch Gaumenschmaus & Rachenputzer stellt 60 Bars, Cafés, Gasthäuser, Eisdielen und Kneipen vor und ist mit mehr als 250 Fotos illustriert. Der Autor und Fotograf Stephan Elsemann porträtiert Lokal und Angebot jeweils auf einer Doppelseite und erzählt nicht zuletzt von den Menschen darin. Ergänzt werden die Beiträge um Adresse, Kontaktdaten und Öffnungszeiten.

Im Mirabeau erleben die Gäste eine Zeitreise ins Pariser Genussleben der Zwanzigerjahre. In Haslach kann man die Fritz` Galerie entdecken, mit ihrem unter Bäumen versteckten Biergarten im alten Gewerbegebiet am Bahndamm. Im Café Ruef ahnen die Partygäste spät in der Samstagnacht nichts davon, dass schon einen Tag später am selben Ort ein Fünf-Gänge-Menü serviert wird. Milchschaumpoesie verwöhnt die Fans von Tante Emma in Herdern. Zwischen Schrebergärten mitten im Industriegebiet Nord trifft man sich in der Rettich Bar zu Bier und Schniposa. Und im Flamingo tarnt sich der Punk mit einem rosa Federkleid. Dies sind nur einige der besonderen Lokale, die Stephan Elsemann in seinem neuen Gastro-Kompass Gaumenschmaus & Rachenputzer vorstellt.

„Viele der schillerndsten Lokale aus der ersten Ausgabe von 2015 sind in den Coronajahren verschwunden“, berichtet Elsemann. „Dafür sind neue hinzugekommen, mit frischen Ideen, die teilweise aus der Not geboren wurden: Den Gastraum auf die Straße zu verlagern gehört dazu oder den Wert des Einmachens wieder neu schätzen zu lernen.“

Und der Blick geht auch über Freiburg hinaus: Im Kapitel „Kleine Fluchten“ gibt der Autor Tipps für genussvolle Ausflüge in die Umgebung, zum Beispiel zum Waldcafé Faller ins Attental oder ins Elsass in das Feinschmeckergasthaus Auberge du Moulin.

Stephan Elsemann hat ein Gespür für feine Besonderheiten abseits des Mainstreams. Er lebt seit 1980 in Freiburg, schreibt und fotografiert für regionale und überregionale Zeitungen und Zeitschriften und ist Mitglied der Bildagentur Plainpicture. Seine Schwerpunkte liegen in der Alltagskultur und im Kulinarischen.

DIESER LINK führt zur Leseprobe.

Stephan Elsemann

Gaumenschmaus & Rachenputzer

Liebenswerte Kneipen, Cafés und Restaurants in Freiburg & drumherum

144 S., zahlr. farb. Abb., 14,8 x 21 cm, Broschur

19,90 €

ISBN 978-3-7930-9993-2